Publikationen

RGOW 12/2025: Aus dem Gleichgewicht. Demografischer Wandel und Alterung im östlichen Europa

Sinkende Geburtenraten, eine zunehmende Alterung der Bevölkerung und eine damit einhergehende Altersarmut sowie die Abwanderung von jungen Menschen – das sind nur einige Aspekte einer demografischen Entwicklung, mit denen die Gesellschaften im östlichen Europa konfrontiert sind. In vielen Ländern in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa schrumpft die Bevölkerung, und immer weniger junge Menschen stehen immer mehr Personen im Rentenalter gegenüber.

Besonders betroffen ist die Ukraine, deren Bevölkerungsentwicklung schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs Anlass zur Sorge gab. Der Krieg bringt das Land nun an den Rand einer demografischen Katastrophe. Aber auch Russland kämpft mit sinkenden Geburtenraten, einer alternden Bevölkerung und hohen Sterblichkeitsraten. In Ungarn versucht die Regierung den Bevölkerungsrückgang mit finanziellen Anreizen für Familien aufzuhalten. Ihre pronatalistische Politik ist jedoch exklusiv und hat rassistische Untertöne. In Serbien ist aufgrund der schnell alternden Bevölkerung die Finanzierung des Rentensystems nur mithilfe tiefer Altersrenten, auf die nicht alle Anspruch haben, gewährleistet.

Buchbesprechungen

Fünf Buchbesprechungen zu:

Liliya Berezhnaya (ed.): Icons In-Between

Oleh Shepetiak: Byzantinische Liturgie

Ksenia Luchenko: Mit guten Absichten [russ. Благими намерениями]

Sebastian Rimestad, Emil Hilton Saggau (eds.): Fault Lines in the Orthodox World

Karin Roginer Hofmeister: Remembering Suffering and Resistance

OWEP 4/2025: Leben auf dem Dorf

Beim Blick nach Ost-, Mittel- und Südosteuropa neigen wir dazu, allein auf das Leben in den Städten und vor allem in den Metropolen zu blicken. Dabei übersehen wir leicht, dass sich viele wichtige Entwicklungen in Dörfern und auf dem Lande anbahnen und den Alltag der Menschen oft stärker prägen, als wir es von außen wahrnehmen.

Die ländlichen Gebiete der Region sind vielfältig, aber alle von gemeinsamen Hinterlassenschaften der industrialisierten Landwirtschaft, der sozialistischen Kollektivierung, postsozialistischen Krisen und teilweise von Kriegen geprägt. All diese Einflüsse und Entwicklungen haben bis heute ihre Spuren hinterlassen.

In dieser Ausgabe widmen wir uns deshalb den unterschiedlichsten Facetten dörflichen Lebens. Im Einführungstext verdeutlichen die Autoren Alexander Vorbrugg und Lana Peternel die Vielfalt und Unterschiede in der Region.

Ökumenische Rundschau 4/2025: Belarus - Demokratiebewegung und Kirche

Die Revolution ist nicht vorbei. Sie ist eine „Revolution in progress“ (Olga Shparaga). Die „Revolution in progress“ geht weiter, auch wenn das brutale Durchgreifen der von Präsident Aljaksandr Lukaschenka kontrollierten Kräfte die großen Demonstrationen auf den Straßen unmöglich gemacht hat. Das Land Belarus, das 2020 durch die mutigen Proteste seiner Bürgerinnen und Bürger gegen die gefälschten Wahlen international Aufmerksamkeit erregte, ist unser Schwerpunktthema. Und auch fünf Jahre später ist dieses Nachbarland der Ukraine durch die politischen und kriegerischen Entwicklungen medial wieder mehr ins Bewusstsein gekommen. Machthaber Lukaschenka gilt als Verbündeter Russlands und Präsident Putins im Krieg gegen die Ukraine. Die verschiedenen Aspekte der Fortführung des Widerstandes gegen das System Lukaschenka dokumentieren die nachfolgenden Artikel. Diese richten den Blick auf Menschen, die weiter für ein Leben in Freiheit und Würde kämpfen – sowohl in Belarus selbst als auch im Exil. Sie erzählen von dem hohen Preis, den Menschen zahlen, um für ihre Überzeugungen und ihr Recht auf ein menschenwürdiges Leben einzustehen.

RGOW 11/2025: Brüche und Aufbrüche. Orthodoxie und Ökumene

Das Eis war gebrochen, als der orthodoxe Patriarch Photios von Alexandrien vor 100 Jahren zum Abschluss der ersten ökumenischen Weltkirchenkonferenz 1925 in Stockholm das heute 1700 Jahre alte christliche Bekenntnis von Nizäa auf Griechisch betete. Heute stellt die Sechste Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rats der Kirchen in vielen Fragen Einigkeit fest, doch sei das Zeugnis vom Glauben an „die Heilung und Versöhnung der Völker und Gottes wunderbarer Schöpfung“ angesichts von Spaltung und Polarisierung, Gewalt und Krieg umso dringlicher.

Innerhalb der Orthodoxie herrscht heute eine neue Eiszeit: Das Moskauer Patriarchat hat 2018 die eucharistische Gemeinschaft mit dem Ökumenischen Patriarchat einseitig abgebrochen und unterstützt seit 2022 Russlands Krieg gegen die Ukraine mit Wort, Gebet und Tat. Das lähmt zahlreiche ökumenische Errungenschaften und Projekte. In dieser Situation sind informelle Begegnungen und Zeugnisse für den ökumenischen Dialog von großer Bedeutung.

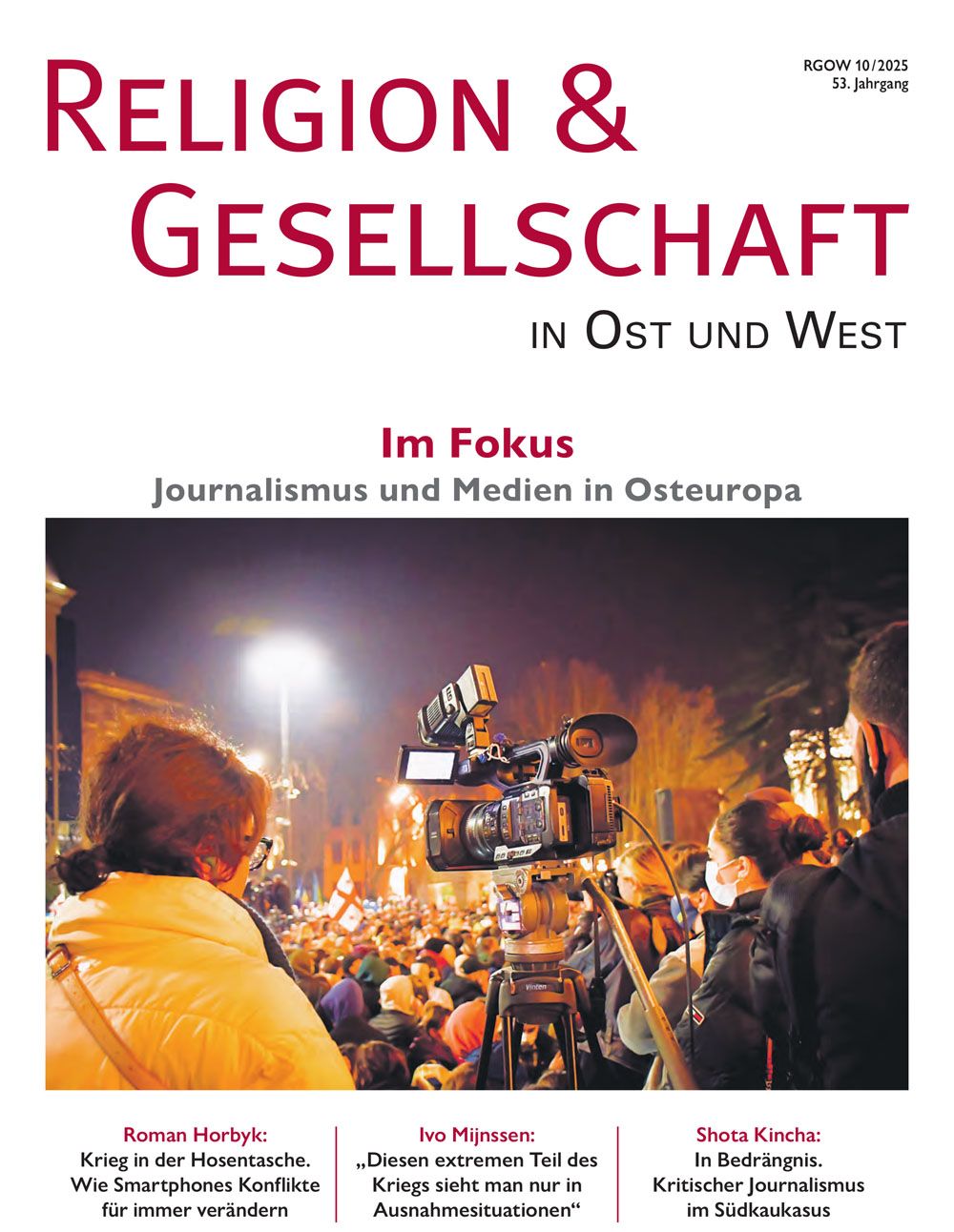

RGOW 10/2025: Im Fokus – Journalismus und Medien in Osteuropa

Unabhängige Medien im östlichen Europa, im Südkaukasus und in Zentralasien haben neben dem politischen Druck auch zunehmend mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Verschärft haben sich die finanziellen Schwierigkeiten vieler Medien im östlichen Europa und in Zentralasien mit dem Entscheid der Trump-Regierung, die Auslandshilfen der US-Entwicklungsbehörde (USAID) einzustellen. Gehen Regierungen gegen kritische Medien vor, ist das Ziel überall dasselbe: vom Staat unabhängige Medien sollen mundtot gemacht werden, damit sie nicht länger über regierungskritische Proteste sowie die Intransparenz und Korruption der Machthabenden berichten.

In der Ukraine stehen die Medien und der Journalismus vor nochmals eigenen Herausforderungen. Russlands anhaltender Krieg wird zunehmend zu einem „digital war“, bei dem es darum geht, die Kommunikationstechnologie des Gegners auszuschalten. Zudem spielt sich der mediatisierte „Krieg in der Hosentasche“ in Echtzeit im Newsfeed der Smartphone-Nutzer ab.

RGOW 9/2025: Systemversagen. Politische Krisen und Proteste in Südosteuropa

Die rote Hand ist das zentrale Symbol der Proteste in Serbien – die größten in der serbischen Geschichte, gerichtet gegen Korruption, ausgehöhlte Institutionen, demokratische Defizite und institutionelle Verantwortungslosigkeit. Aber auch in anderen Ländern Südosteuropas kommt es immer wieder zu Protesten, denn auch dort wird systemisches Versagen wiederholt offensichtlich. So kamen in Nordmakedonien bei einem Brand in einem Nachtclub 63 junge Menschen um, und die montenegrinische Stadt Cetinje wurde gleich zwei Mal von einem Amoklauf erschüttert.

Wiederkehrende Protestwellen richten sich auch in Bulgarien gegen Korruption, Klientelismus und einen gekaperten Staat. Dennoch sind einschneidende Reformen und ein tiefgreifender politischer Wandel ausgeblieben. So bleibt der Bevölkerung angesichts der politischen Instabilität lediglich Protest als Mittel zur demokratischen Mitbestimmung. Neben der politischen Lage werfen wir einen Blick auf die aktuelle Literaturlandschaft Bulgariens und die Geschichte der Bulgarischen Orthodoxen Kirche im 19. und 20. Jahrhundert.

Buchbesprechungen

Vier Buchbesprechungen zu:

Carrie Frederick Frost: Church of Our Granddaughters

Abel H. Manoukian: The Deaconesses of the Armenian Church

Teresa Obolevitch: Myrrha Lot-Borodine: The Women Face of Orthodox Theology

Barbara Martin, Nadezhda Beliakova (eds.): Religious Life in the Late Soviet Union

OWEP 3/2025: Fluchtpunkt und Abschied

„Exil bedeutet das wiederholte Scheitern der Rückkehr“, schreibt die belarussische Philosophin Olga Shparaga in ihrem bewegenden Beitrag für diese Ausgabe. Ihre Worte verweisen auf die existenzielle Tiefe einer Erfahrung, die nicht nur politische, sondern auch persönliche Brüche markiert. Exil ist kein abgeschlossenes Kapitel der Vergangenheit – es ist ein hochaktuelles europäisches Phänomen.

Dieses Heft beleuchtet das Thema Exil in seiner historischen wie gegenwärtigen Dimension. Der Historiker und Migrationsforscher Jochen Oltmer zeichnet die Entwicklung des Begriffs nach und zeigt, wie eng er in Deutschland mit der NS-Zeit und der Erinnerungskultur verknüpft bleibt. Die Autorin Ganna Gnedkova erinnert an ukrainische Lagerliteratur im Nachkriegsdeutschland, Jesuitenpater Antanas Saulaitis berichtet von litauischen Einwanderern in Chicago, und der frühere Zar Simeon II. reflektiert im Interview seine Rückkehr nach Bulgarien, nach Jahrzehnten im Exil.

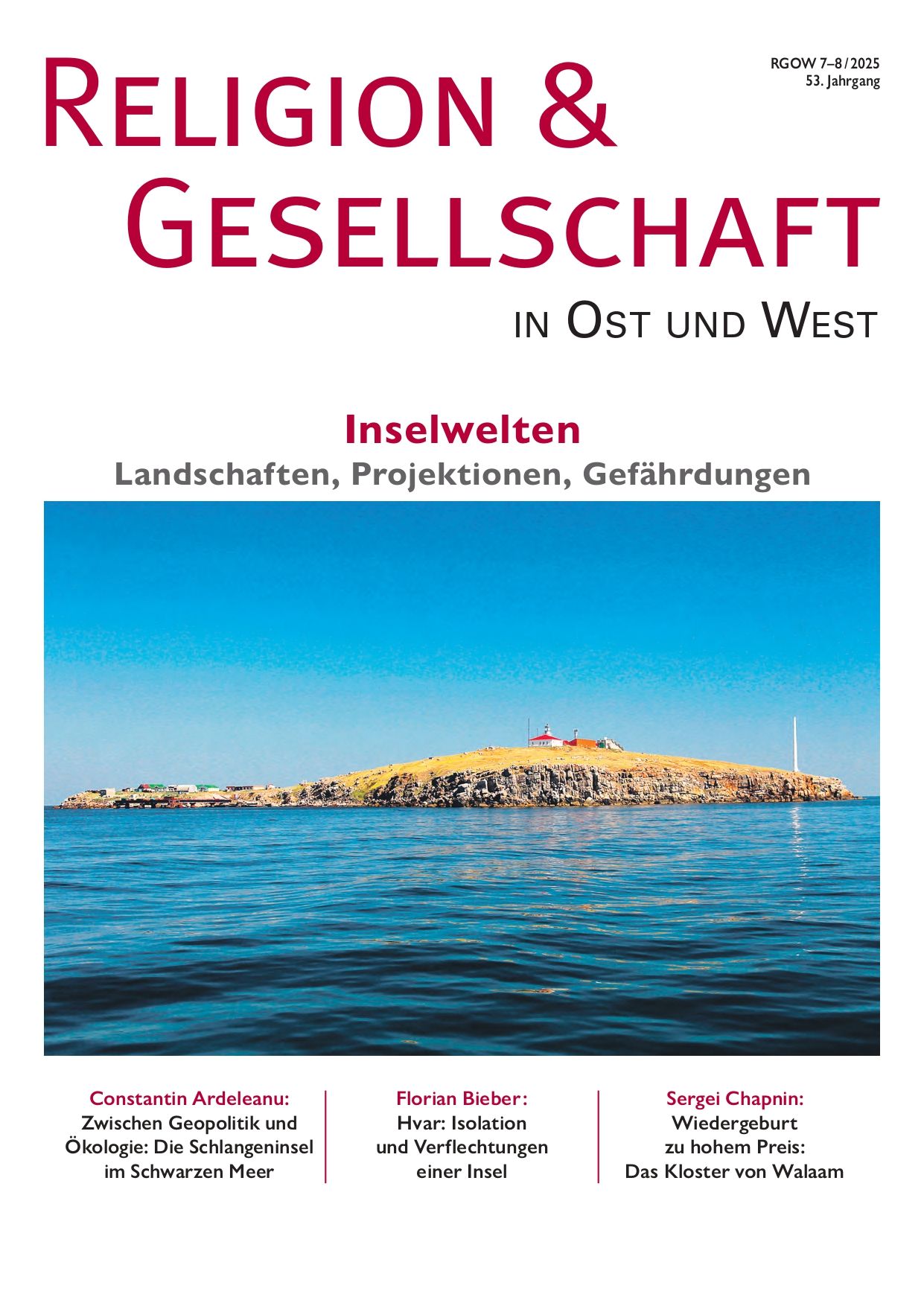

RGOW 7-8/2025: Inselwelten. Landschaften, Projektionen, Gefährdungen

Reif für die Insel? Die Sommerausgabe lädt zu einer Lesereise zu verschiedenen Inselwelten ein. Seit jeher verbinden die Menschen symbolische Zuschreibungen und Imaginationen mit Inseln. Die Inselsehnsucht ist auch das Schmiermittel für deren touristische Vermarktung – nicht umsonst zählen Inseln wie diejenigen in der Adria zu den beliebtesten Reisezielen.

Viel häufiger lässt sich jedoch im Laufe der Geschichte das Einsperren von Menschen auf Inseln antreffen, die als Gefängnis oder Verbannungsort fungierten. Anton Tschechows Reisebericht „Die Insel Sachalin“ ist dafür ein Beispiel. Aufgrund ihrer Abgeschiedenheit können Inseln aber auch als freiwillige Rückzugsorte dienen, doch ist letztlich auch die abgelegenste Insel nicht frei von äußeren Einwirkungen, wie der Einfluss der russischen Politik auf das Walaam-Kloster im Ladoga-See zeigt.